中央城市工作会议提出,要坚持人口、产业、城镇、交通一体规划易操盘,优化城市空间结构。交通运输是国民经济基础性、战略性、先导性产业,也是重要的服务性行业,是服务构建新发展格局的重要支撑。

8月15日,在广州举行的2025城市交通规划年会上,参加大会学术交流主题演讲的交通规划专家,广州市规划和自然资源局局长、教授级高级工程师邓毛颖介绍了面向2049的广州交通战略规划探索与思考。

“一个城市的发展,不仅要考虑中长期10年、20年的发展目标,还要考虑远期30年、50年甚至上百年的发展目标。”三十多年前,地方政府编制发展战略的卓识远见,时至今日依然启迪着城市规划。

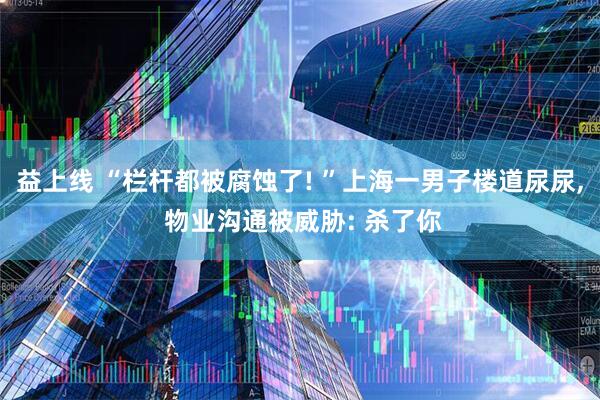

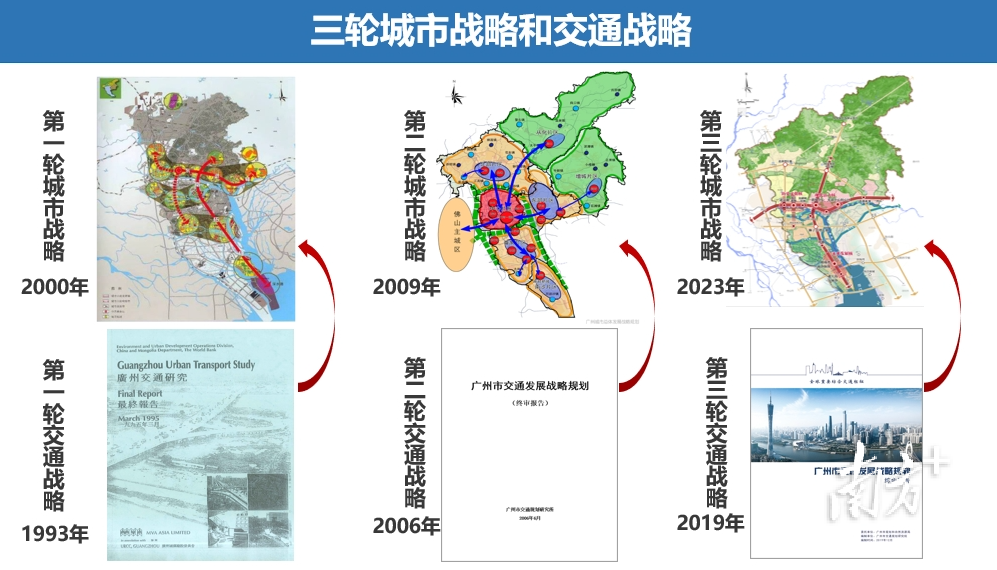

借鉴厦门等先进地区经验,广州秉持交通先行的原则,编制了三轮交通战略和三轮城市战略。邓毛颖表示,广州每一轮交通战略规划的主要成果均纳入城市战略,并结合城市战略的开展进行了优化。

广州编制了三轮交通战略和三轮城市战略。(本文图片均源自现场PPT)

1993年,第一轮交通战略提出“内环路+七条放射线”的交通空间格局,解决了中心城区拥堵问题,随后编制的城市战略提出了“南拓、北优、东进、西联”的八字方针。

2006年,第二轮交通战略提出构筑由快速路和地铁构成的“双快”交通网络,优化枢纽布局,拉开城市整体骨架,城市战略明确从“拓展”走向“优化与提升”。

2019年,第三轮交通战略提出建设全球重要综合交通枢纽,为2023年广州《面向2049的城市发展战略》提供了重要参照,继而明确了建设“高效畅达的枢纽之城”,支撑广州建设中心型世界城市。

阅古览今,交通营城

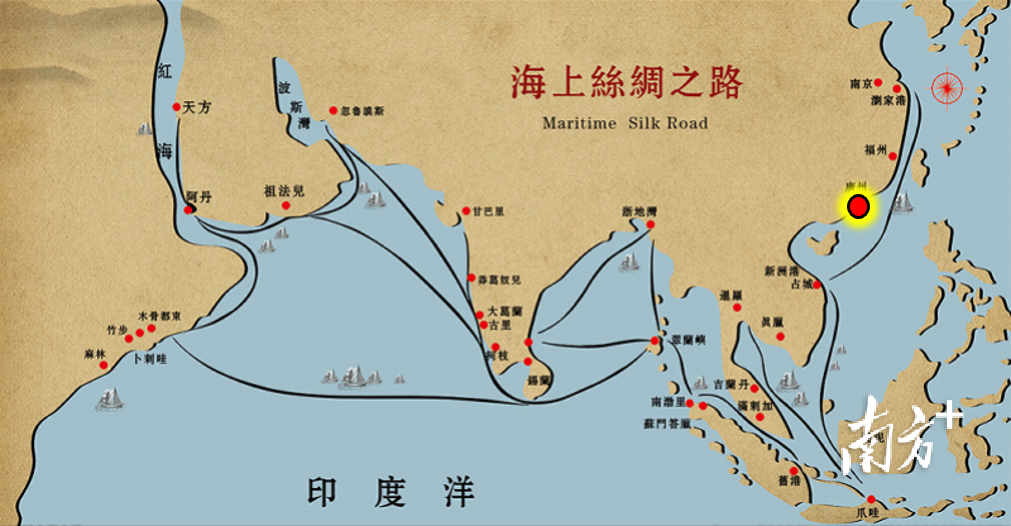

古代,海丝织锦,城因港兴。

广州地处三江总汇,襟山带海,古时一直是岭南地区政治和经济中心,中原地区与海外贸易的重要窗口。

自公元前214年任嚣建城起,广州至今已有2200多年历史,广州交通发展亦经过了漫长的历程。

早在秦汉之际南越国时期,广州已经有了发达的海外贸易,是我国海上丝绸之路最早的始发港之一。

广州是古代海上丝绸之路发祥地。

进入唐宋时期,广州成为中国与南洋波斯湾地区定期航线的主要集散地。唐朝的内港位于今光塔路一带,当时那一带非常热闹。宋代向东延伸至西澳、东澳等地。城市也随着港口的变迁,沿着珠江向东、向海。

广州因此成为海外交通的中心和对外贸易的第一大港,赢得了千年商都的美誉。

近代,铁路脉动,内聚外扩。

甲午战败后,清廷宣布修筑铁路为“通商惠工要务”,从而形成了中国近代铁路修筑的第一次高潮。

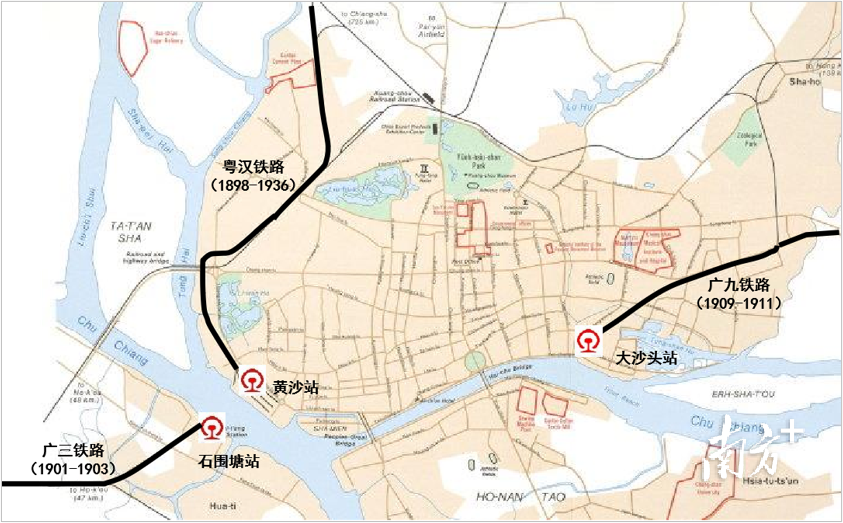

广州先后修建粤汉铁路、广三铁路、广九铁路,三条铁路干线联系中原腹地和珠江东西两岸,奠定了广州华南地区重要铁路枢纽的地位。

“人”字形铁路网,奠定了广州华南地区重要铁路枢纽的地位。

铁路的开通极大地推动了广州的经济社会发展,工厂、商馆等纷纷涌现。

广州是中国最早开创航空业的城市,先后设立大元帅府航空局、广东航空学校、飞机制造厂和机场等,为中国航空事业奠定了基础。20世纪30年代老白云机场开辟了至越南河内的国际航线,是中国首个开通国际航线的机场。

也是在此时,广州逐渐崛起为华南地区的政治、经济、文化、交通中心。

现代,枢纽聚变,内引外联。

新中国成立后,广州交通发展按下加速键。1974年建成了广州火车站,“统一祖国,振兴中华”这一标语一直保留沿用至今。

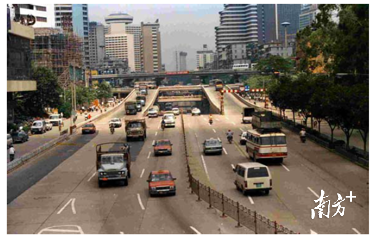

这一时期,广州交通创下了多项“首个”。1964年建成了大北立交,是国内第一座立交桥。1983年建成的区庄立交,是全国第一座四层式带双层环多功能立交桥。

图为区庄立交。

但交通设施建设速度仍落后于机动化发展速度, “车多路少”导致“羊城无处不塞车”。

第一轮交通发展战略实施后,广州开始走上系统解决交通问题的道路,指导建成了东站、新白云机场、内环路等,开通了地铁一、二号线。第二轮交通战略指导了港口功能外迁,建成了机场T2航站楼以及华南快速干线等一批骨干网络。第三轮交通战略至今,广州新建成新塘站、白云站等铁路枢纽,开工建设了广湛高铁、狮子洋通道等大动脉易操盘,国际性综合交通枢纽城市的地位更加稳固。

新塘站开通运营。

空港方面,飞机启航,展翼全球。

广州白云机场从2004年启用至今,已建成两座航站楼、4条跑道,第三航站楼正在加速推进。2024年机场旅客吞吐量突破7637万人次,创历史新高,单一机场全国第2。2024年新增国际客运航线超60条,客运通航点10多个。国内航线网络已基本覆盖主要民航机场。

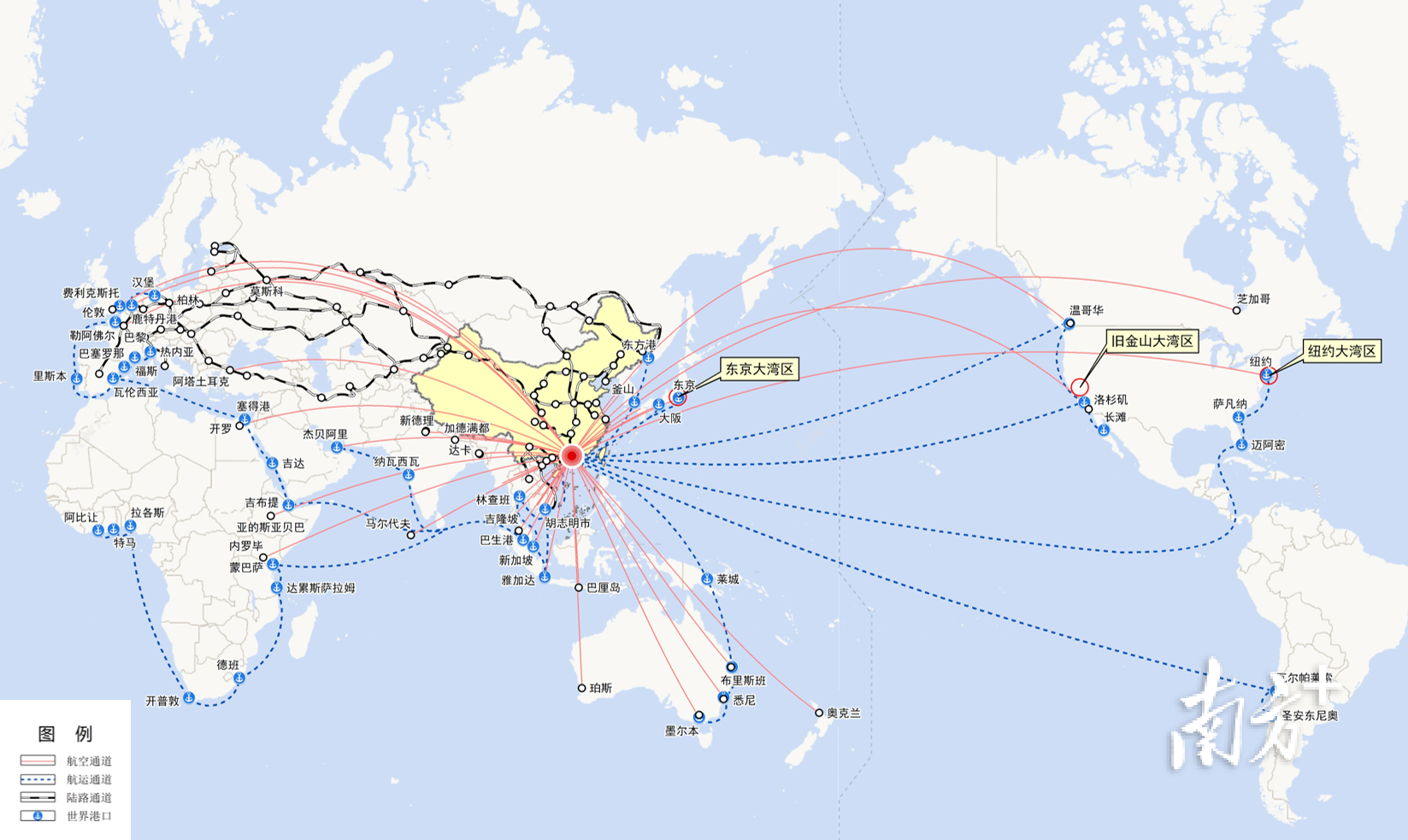

广州客货运航线网络覆盖全球五大洲。

海港方面,港口开放,经略海洋。

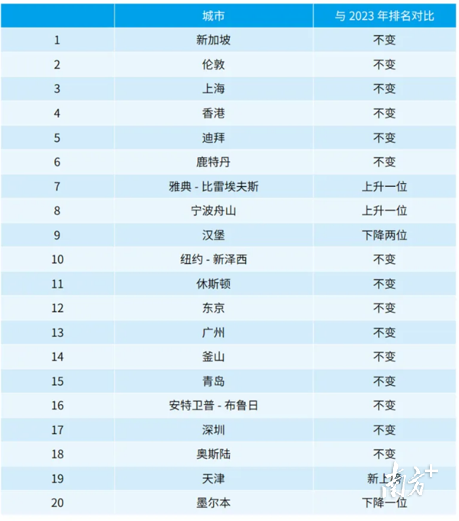

南沙港区一期工程在2004年投产,标志着广州港开拓了海港布局。经过二十年的建设,广州港已成为华南地区最大的综合性主枢纽港和集装箱干线港口。2024年,广州港货物吞吐量6.87亿吨,国内排名第5。2024国际航运中心综合排名全球13位。

2024国际航运中心综合排名(新华波罗的海指数)全球13(全国第4)。

铁路方面,高铁一通,转换时空。

2009年武广高铁通车、2010年南站建成,广州正式迈入高铁时代。2023年亚洲最大的“站城一体”大型综合交通枢纽——广州白云站也投入运营。目前广州已建成、在建8条高速铁路、7条普速铁路以及8座铁路客运枢纽。全市铁路旅客发送量1.39亿人次,货物运输量2554万吨。广州南站旅客发送量8938万人次,居全国第一。从广州出发,7小时可达长三角、成渝城市群、8小时可达京津冀。

广州南站动车车次达到892班/日,全国第一。

地铁方面,织密轨网,联通都市。

本世纪初,广州建成地铁1号线、2号线,形成“十”字形基础网络骨架。2010年,广州开通国内首条时速120km地铁快线3号线,以及首条跨市地铁广佛线,拉开以珠江新城为核心的南北向格局,促进了广佛同城化发展。2018年,广州实现了区区通地铁。2021年,开通了国内首条时速达到160km的全地下高速地铁18号线,实现南沙至中心城区30分钟互达,有力支撑了城市南拓战略。2024年,开通了湾区首条地铁环线——11号线,换乘站达26座,串联了天河、白云、越秀、荔湾和海珠五个中心区。

地铁11号线开通,这是首条湾区地铁环线。

据统计,2024年广州地铁里程705公里,全国第三;日均客流量857万人次,全国第二;客流强度1.36万人次/公里/日,全国第二;站均进站量1.86万人次/日,高于北上深。

道路方面,织密路网,提效市区。

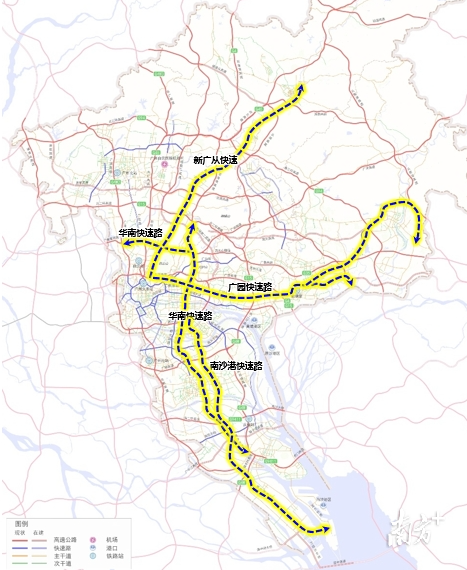

2000年,广州建成内环路,极大地减轻了市内地面道路的交通压力,市中心区平均行车速度由原来15公里/小时提高到30—35公里/小时。广州在全国率先提出 “主线交通连续流”的快捷化改造理念,打造了一系列快速路系统,包括人民路高架工程、东风路全线改造工程等。陆续建成华南快速、广园快速、南沙港快速等联系外围组团的快速路,有力支撑了广州东进南拓。

广州陆续建成的联系外围组团的快速路示意图。

向新而行,掣肘何在

广州交通一路开创先河,攻坚克难,取得令人瞩目的成就。但对标国际一流,仍有一定差距,需强化交通开路先锋作用,提升城市竞争力。

“双循环”格局下,广州的全球竞争力有待提升。在GaWC世界城市名册中,广州排名逐年上升,从2000年的Gamma-级,到2024年实现Alpha级的跃升。但与北京、上海、香港等城市相比存在差距。

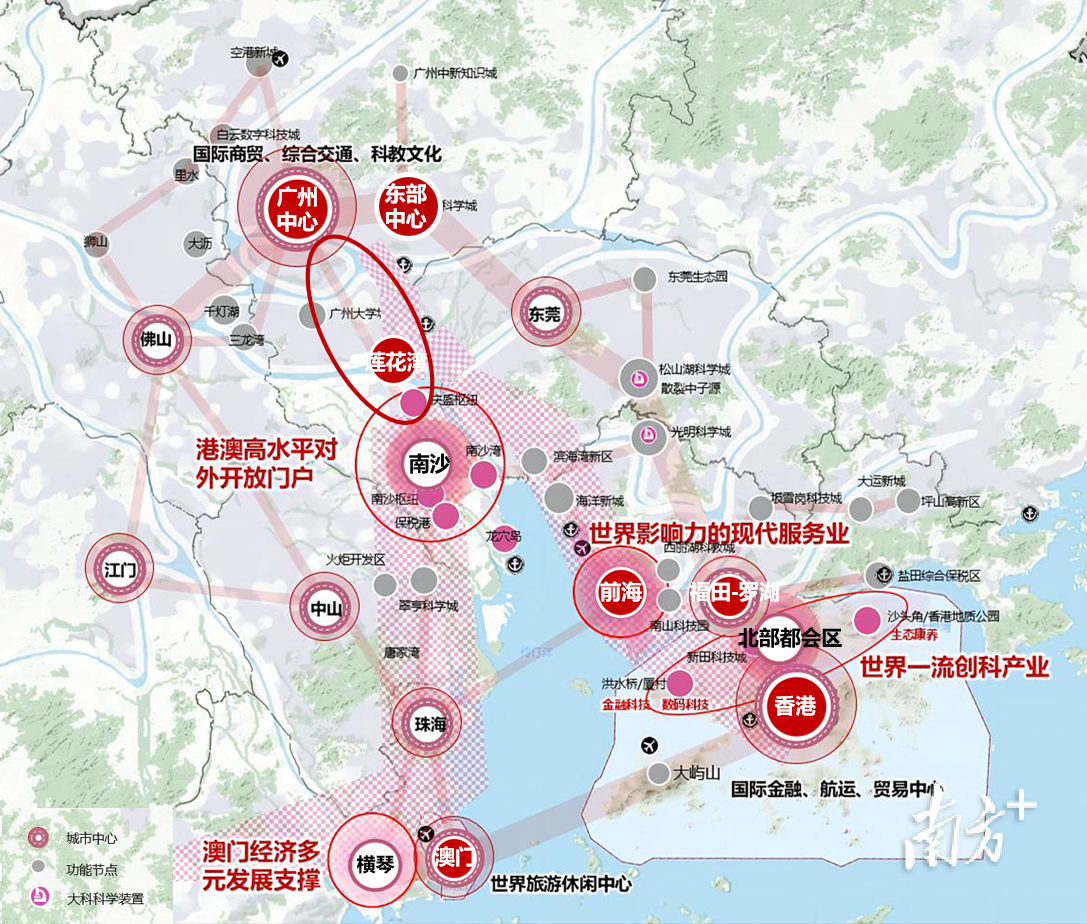

在粤港澳大湾区格局下,广州的引领带动作用有待增强。广深之间缺乏更紧密的联动,从企业关联网络数据来看,广深两地中间节点支撑不足,南沙的作用尚未凸显,广州与东莞、惠州等东岸城市的联系偏弱。

从广州视角出发,一些问题有待破解。一是城市空间结构和品质尚待优化。二是产业的创新动能不足。三是第三轮交通战略提出的城市交通模式顶层设计仍需进一步明晰。

2022年以后,居民出行对个体机动化交通出行的依赖显著提高,电动自行车爆发式增长,而常规公交客流却呈现逐年下降趋势,公交可持续发展面临挑战;市民日常上下班的通勤效率不高,全市60分钟以上极端通勤人口占13.5%;城市道路网络密度偏低、连通性不足、品质化不高,路权分配与慢行需求不相匹配等问题较为突出,“15分钟生活圈”的配套交通设施有待完善。

锚定目标易操盘,勇立潮头

新征程,广州需以更广阔的视野、更人本的认知审视交通体系效能,明确进一步提升的方向,让“交通”成为辐射全球、引领湾区、服务全市、畅通社区、惠及人民的现代化开路先锋。

放眼全球,中心型世界城市的战略关注竞争力、可持续和人的发展。纽约从“绿色美好”一路迭代,核心在解决超大城市“强大而公平公正”的问题;伦敦围绕“可持续增长”,从全球竞争到回归“人的发展”;东京则靠“应对危机”推动规划升级,让市民“人人闪耀” 。这些城市的路径,对广州探索2049交通战略、平衡发展与人的需求,具有借鉴意义。

广州2049城市战略凝聚为“建设出新出彩的中心型世界城市”的总体愿景。一方面,锚定广州在全球城市网络中的发展坐标,提升城市能级量级,以全球化促进现代化,以现代化提升全球竞争力;另一方面,以“出新出彩”聚焦着力方向,营造人才友好型、青年友好型、文化包容型的发展环境,使每个人充分享有美好生活与人生出新出彩机会。

锚定“中心型世界城市、引领型国家中心城市、开放型大湾区核心引擎、高能级省会城市”四大定位,广州围绕四大核心功能,推动城市能级、辐射带动能力、对外开放水平全面提升。

同时,提出七大战略举措,将广州建设成为一座开放、创新、海洋、枢纽、宜居、人文、韧性之城。

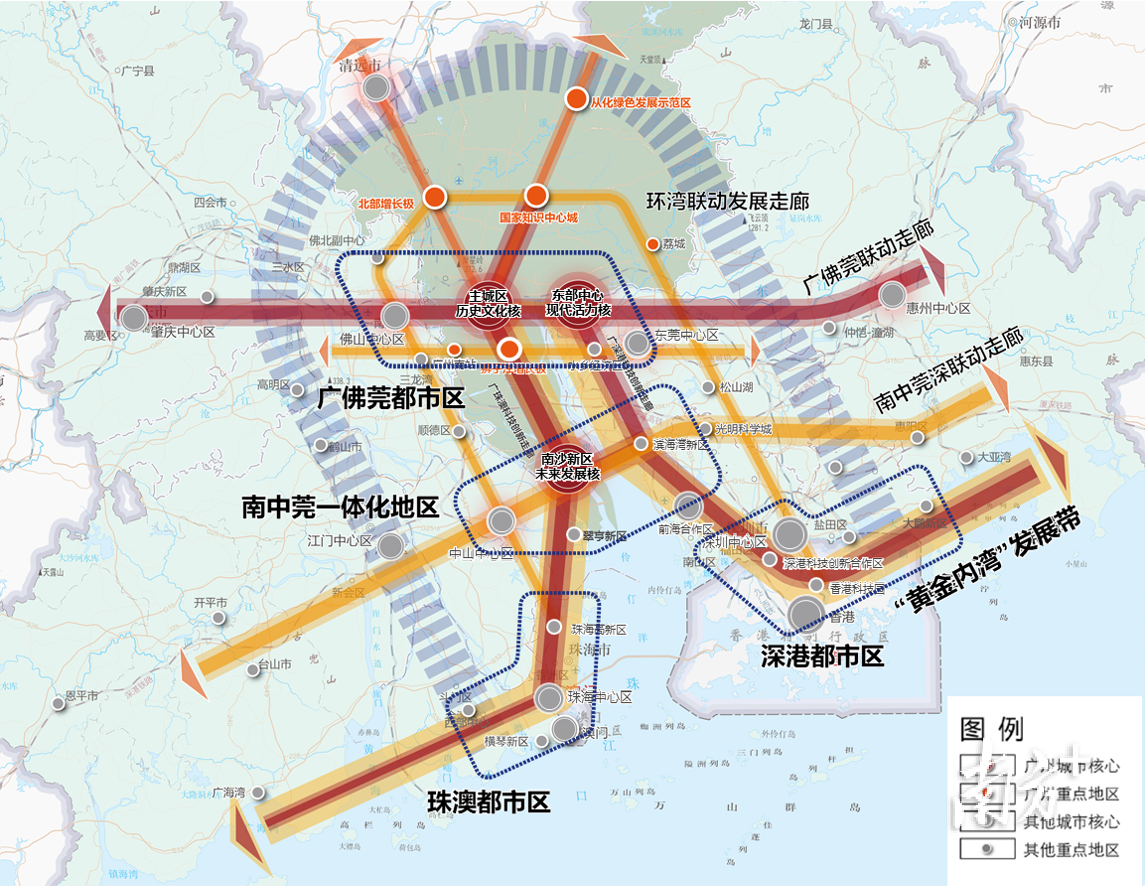

在空间方略维度上,广州顺应“湾区—流域”的空间生长逻辑。携手湾区城市共同打造“黄金内湾”,共建国际一流湾区和世界级城市群;以狮子洋、东江为媒,从广佛同城走向共建广佛莞都市区,强化东西岸城市协同发展;以南沙引领南中莞一体化地区协同发展,畅联港澳,面向伶仃洋打造未来湾区中枢。

大湾区空间格局展望图。

优化提出“两洋南拓、两江东进、老城提质、极点示范”的空间发展方针。战略性提出“狮子洋增长极”,南拓发展提供坚实的“中继”支撑。进一步东进,以东部中心建设“现代活力核”,强化穗莞惠联动。以“老城提质”推动超大城市非核心功能逐步疏解,实现空间更新功能焕新。以“极点示范”发挥比较优势,带动全域繁荣。

在交通战略目标维度上,打造全球重要综合交通枢纽,提升枢纽能级。航空领域,实现广州航空旅客吞吐量超1.4亿,航运方面,实现集装箱吞吐能力超4000万标箱。聚力构筑国际航空枢纽、国际航运枢纽、世界级铁路枢纽,织就超级湾区网络。

同时,深耕人本交通,实现城区轨道站点800米人口岗位覆盖率超85%,中央活力区道路红线内机动化与慢行空间比例达1:1,市域交通绿色出行分担率超过75%,以促进职住平衡,提升通勤幸福。

在此基础上,广州提出“向空图强、向海扩能、向陆聚势、向智而行”的交通发展策略。

广州向空图强、向海扩能、向陆聚势、向智而行。

天高海阔,乘势而上

肩负“排头兵、领头羊、火车头”的使命担当,广州交通应进一步面向全球、引领华南、以人为本,勾画天高海阔,继续乘势而上!

面向全球,打造更强能级的国际交通枢纽。

广州高水平建设国际航空、航运、铁路枢纽,提升全球资源配置能力,构建新发展格局战略支点。

首先要建设全方位复合型国际航空枢纽。广州引入6条高铁,5条城际铁路,1条地铁,打造广州白云国际机场内部空侧捷运系统。

第二是提升国际航运枢纽能级。广州优化港口功能布局,拓宽国际航运通道,完善多式联运体系,增强湾区世界级枢纽港竞争力。

第三是建设世界级铁路枢纽。广州谋划三条超高铁战略通道,高效对接京津冀、长三角、成渝国家三大极点。构建十大对外高铁通道,联动粤东西北。升级辐射全国,融入“一带一路”的铁路网络,打造面向中南半岛的国际型枢纽。

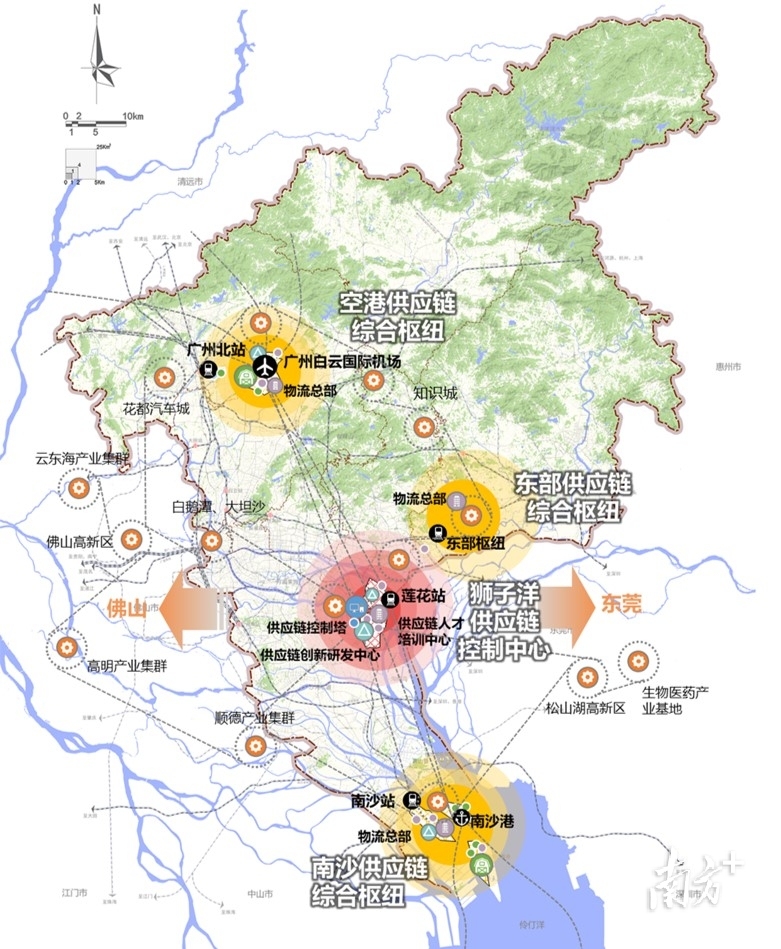

第四是围绕枢纽优化供应链空间载体布局。广州在空港、南沙港、东部枢纽打造3处供应链综合枢纽,吸引物流头部企业入驻,加强货物进出口、货物结算、清关服务方面的政策创新。同时联动东莞、佛山,推动制造业转型升级。

供应链空间载体布局示意图。

第五是发挥广州航运优势,支撑建设创新型引领型全球海洋城市。打造通江连海的海洋创新发展带,沿珠江前后航道—狮子洋—伶仃洋布局海洋科技产业大平台、大项目、大集群以及相应的城市配套,牵引广州沿江向海东进南拓。以黄埔港区、南沙港区为重点,推动港产城联动发展。

面向华南,建设更高效率的区域交通网络。

广州加快织密辐射周边城市的交通网络,从边界对接走向城市中心直连,打造高能级省会城市和湾区核心引擎。

通过高效的交通网络强化粤港澳联动合作,广州引领湾区发展新格局。建设粤港澳示范优质生活圈,以番禺等地区为抓手开展公共服务跨境衔接试点,率先在教育、医疗、养老等领域与港澳深化规则衔接。

大湾区城镇功能网络分析图。

以人为本,构建更好体验的城市交通模式。

当前,广州致力于构建更好体验的城市交通模式,实现全龄友好。

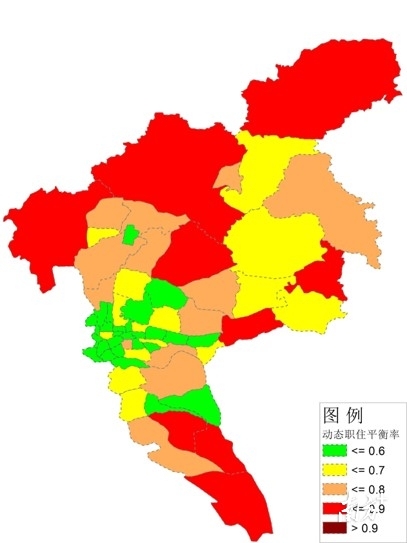

广州城市动态职住平衡率。

一是要完善交通发展模式顶层设计。

首先必须坚定不移贯彻公共交通优先发展战略,明确以轨道交通发展为主体,多种交通方式协同发展的绿色发展模式。

轨道交通作为大容量公共交通,是中长距离通勤交通的主体,以提升通勤出行效率为重点,支撑城市空间的拓展。

常规公交作为轨道交通的辅助,提供公平性、保障性的公共交通服务。进一步研究常规公交的定位、重点服务群体及客流需求特征,从服务空间、时间、人群、票价等维度配置常规公交资源。

步行是最基本的出行方式,承担了所有交通方式的终端出行,也是健康出行最主要的方式。应优化生活性道路横断面配置,优先布置步行空间,承载交往、休闲等多元功能作用,增进沿线活力,提升空间魅力。

非机动车是中、短距离出行的重要方式,也是接驳公共交通的主要方式,同时承担末端配送的重要功能。电动自行车通道应与步行道设置物理隔离,在道路断面宽度有限的条件下,允许电动自行车与外侧非机动车道混行。

小汽车主要用于中长距离通勤出行的补充和休闲出行。评估当前中小客车调控政策的实施效果,在停车供给、停车收费、执法等方面体现需求管理的差异化。引导小汽车合理使用,跨区通勤出行向大运量公共交通转移。

根据人口岗位密度,交通区位和土地开发建设,广州正在构建中央活力区、中心城区和外围区等差异化交通发展模式。在中央活力区率先实现“公交+慢行”的“零碳”交通示范区;在中心城区及外围城区核心区形成以轨道交通为主体,常规公交和小汽车等并重模式;其他外围区域营造多种交通方式协调共存的综合交通系统。

二是优化城市轨道交通线网。

加强广佛、广莞以及广中轨道衔接通道,促进区域融合发展;构建南北向轨道通道,支撑广州活力创新轴建设。优化南沙新区、东部中心、北部增长极的轨道线路服务,提升市民轨道出行效率。

三是实现交通服务品质化提升。

按照“以人为本”的理念,广州对生活性道路的空间进行优化调整,中央活力区率先实现机动车道与慢行道的空间比例1:1, 为市民提供更多的步行和骑行空间。

推动“道路”向“街道”转变,塑造活力、安全、完整、绿色街道。推进道路稳静化改造,营造交往场所,激发创新活力。

推动乡道、绿道、碧道、城市道路多道融合,打通衔接断点,贯通北至从化流溪河、途经珠江带、南抵南沙海滨的520公里的山海碧带健康休闲骑行道。

广州乡村风景道。

在外围区域围绕碧道、绿道、农村公路等,按照“以藤结瓜、造瓜结藤”的理念,构建串联全市800多个美丽乡村、众多农业产业园、文化遗址及生态景观的千里乡村风景道。

四是打造智慧共享、韧性安全的新质交通。

大力发展低空飞行,探索低空空域管理,加快通用机场、垂直起降场建设,完善低空飞行基础设施体系。

通过数字化提升交通拥堵治理能力,提高交通基础设施和运行效率,全面提升城市交通治理能力。

积极发展自动驾驶、交通智控、“地铁+智慧”地下物流系统等,推进交通新技术先行先试。大力发展共享交通,加快交通设施网、服务网、运营网等融合发展。

地下物流系统示意图。

五是着眼问题和目标,面向实施制定近期建设规划。

广州以问题和目标为导向,与国家、省、市重大战略部署相结合,提出九大关键工程及163项近期实施规划项目。下一步,上述内容拟纳入“十五五”规划中,为申请超长期国债等创造条件。

“交通一直是广州的城市性质之一和城市品牌。”邓毛颖强调,新时期广州交通战略以提升城市能级、高效组织空间、服务人民出行为根本目的。

对外,广州将继续强化海陆空枢纽能级,推进国际物流网络联通全球;对内,广州将构筑绿色人本、全龄友好的城市交通系统,实现“人畅其行,物畅其流”,支撑广州建设人人出新出彩的中心型世界城市。

南方日报记者 李鹏程易操盘

涨8配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。